夜读·开卷有益

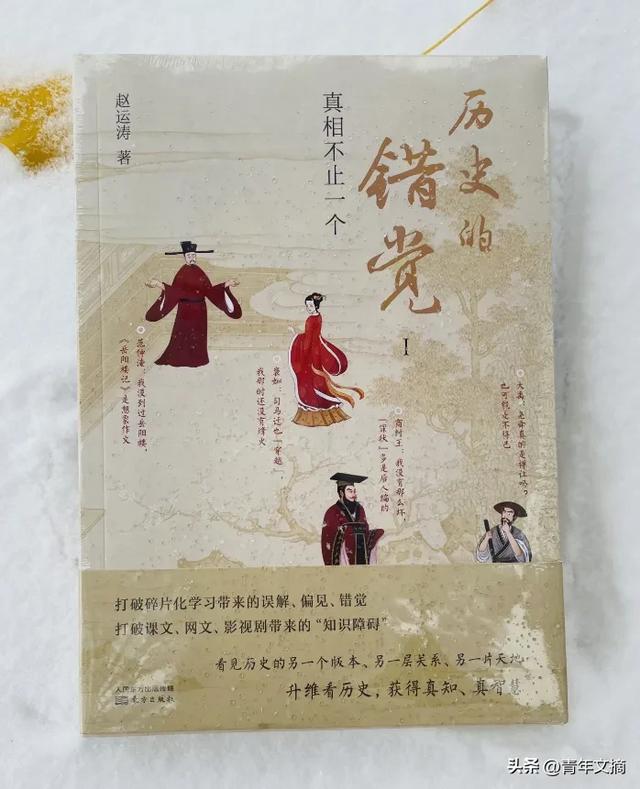

看似是历史的居然不是历史,看似不是历史的居然真的是历史?《历史的错觉》一书以幽默、轻松、有趣的古代历史知识盘点,为你开启新视角。

本书通过综述传世文献,结合新出土材料,推敲历史的细节,打破那些你以为的常识——

“三皇五帝”不是八个人?历史上有三个老子?夏朝历史和神话传说中都有叫后羿的,嫦娥嫁的是哪个,还是两个都嫁过?“学而时习之”不是你以为的意思?为何朱棣既是“明太宗”又是“明成祖”,还叫永乐皇帝?项羽没有死在乌江?范仲淹没有到过岳阳楼?写《项脊轩志》的归有光有三任妻子?《三国演义》中有哪些事并不是真正的三国历史?……

读罢此书,你可能会感慨:原来如此!

这些作品未必是他们写的?

《西游记》的作者未必是吴承恩?

古代有很多作品,其署名实际上是有争议的,但时至今日,可能有时候,我们就习焉不察了。有些我们熟悉的作品,其作者,实际上未必就是我们经常认为的那个人。

比如《论语》,市面上有些书把《论语》的作者署名“孔子”,或者写成“孔丘著”。实际上《论语》这本书的署名权,并不属于孔子。

△海昏侯墓出土《论语》中的一篇(不见于我们现在的《论语》,《论语》又“更新”了)

《汉书·艺文志》曰:“《论语》者,孔子应答弟子、时人及弟子相与言而接闻于夫子之语也。当是弟子各有所记。夫子既卒,门人相与辑而论纂,故谓之《论语》。”也就是说《论语》是孔子去世之后,后世弟子门人们编纂而成的。不是孔子自己写的,在孔子的时代,还没有私人著述之事。

当然《论语》记录孔子言行,大致是可信的,与孔子的关系还比较大。而后世有些书根本就与孔子无关,而假托孔子之名。如《庄子》中就托孔子之名写了很多寓言故事。

我们熟悉的《列子》,记载了孔子与两小儿辩日的故事,这个故事也是假托的。现在流传的《列子》这本书,也不是列子所写。《庄子》中提到了“列子”这个人,《逍遥游》曰:“夫列子御风而行,泠然善也,旬有五日而后反。”列子应该是早于庄子或与庄子同时代的人。而传说列子写的《列子》这本书实际则是后世编造的,与先秦的列子关系不大,《列子》一书中有佛教思想和佛家神话,梁启超说此书大概是东晋时的张湛编的。

对于古书的真伪以及作者的署名是否正确,明代宋濂《诸子辨》、明代胡应麟《四部正讹》、清代姚际恒《古今伪书考》均有考证。除了整部著作,还有一些单篇作品的署名也是有争议的。

比如小学课本有一首小诗:“一去二三里,烟村四五家。亭台六七座,八九十枝花。”一般都说这首《山村咏怀》的作者是宋代的邵雍。

然而检索邵雍的文集以及其他著作会发现,这首诗是到了清代才出现的,清朝中叶的《白雪遗音》中有一篇《艾叶重发一枝》,里面化用了这首诗:“走过一去二三里,又过烟村四五家,瞧见亭台六七座,又看八九十枝花。”因为这首诗中恰好含有数字“一二三四五六七八九十”,于是从清中叶开始直到如今,就一直被选入识字教材,后来不知什么时候,被附会到了邵雍身上。

△18世纪《历代帝王圣贤名臣大儒遗像》中的邵雍像

邵雍与司马光是好朋友,与周敦颐、张载、程颢、程颐并称“北宋五子”,是北宋著名的理学家、数学家、诗人,更是知名的易学大师。据说他善于用数字算卦,《梅花易数》也是托名于他,《山村咏怀》这首诗中有不少数字,大概正因为如此,人们就把这首诗与他联系在一起,从而提高了这样一首无名小诗的地位吧。

又如岳飞的《满江红》:

怒发冲冠,凭阑处、潇潇雨歇。抬望眼、仰天长啸,壮怀激烈。三十功名尘与土,八千里路云和月。莫等闲、白了少年头,空悲切。靖康耻,犹未雪,臣子恨,何时灭。驾长车踏破、贺兰山缺。壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血。待从头、收拾旧山河,朝天阙。

明清两代没人怀疑此词的作者,到了近代,一些学者才有了一些质疑,如余嘉锡、夏承焘等先生,都认为此诗是明朝人托名所作,与岳飞无关。

其中一个重要的理由就是明朝中期以前,这首词从来没有被任何文献记载过,到了明代中期,突然就出现了,这时距离岳飞去世已经数百年。这样一首有名的词,为何在南宋以及元等时代的文献中没有被提及?甚至岳飞的后人岳珂,不遗余力地搜罗祖父岳飞遗作,编纂《金陀粹编》,也没有收录这首词,不合常理,所以,当代学者对于这首词是否真的是岳飞所写,深表怀疑。

△18世纪《历代帝王圣贤名臣大儒遗像》中的岳飞像

当然,学界也有一大批学者认定此词确为岳飞所写,如唐圭璋、邓广铭等先生就对怀疑者予以辩驳,认为宋词不见于宋代典籍而见于明清典籍的情况很多,岳飞后人整理文献并不细心,有遗漏文献的先例,如岳珂编的《岳王家集》就丢了岳飞“雄气堂堂贯斗牛,誓将直节报君仇。斩除顽恶还车驾,不问登坛万户侯”这首诗,所以,他不是没有遗漏此词的可能,并不能因此而断定《满江红》非岳飞所作,等等。

所以,目前此词的作者仍充满了争议。

再有《西游记》的作者,目前署名为吴承恩,这是近代经过鲁迅、胡适等先生的考证而确定下来的。在学界,百回本的《西游记》作者是不是吴承恩,也是有争议的。

古代的小说,因为有文学文体偏见,被认为不入流,所以作者往往不署真名。目前所见《西游记》最早版本是明代万历二十年金陵世德堂《新刻出像官板大字西游记》,上面没有真名字,只有“华阳洞天主人校”几个字,这个人是谁,谁也不知道。

到了明末清初的时候,人们就想考证究竟是谁写了《西游记》,彼时最为流行的说法是宋元之际道士丘处机,因为早有文献记载说丘处机名下有一部《西游记》的著作。后来在乾隆六十年,钱大昕找到了《长春真人西游记》,即丘处机名下的那部《西游记》,此书与我们看到的神魔小说《西游记》完全不同,主要是写丘处机带领弟子们向西游历去见成吉思汗的故事。

△明代《西游记》插图

于是,人们以此证据来反驳唐僧取经故事的《西游记》为丘处机所作的观点,且《西游记》中多明朝官制,宋元时期的丘处机根本不可能知道明朝的官制叫法,两本书虽然都叫《西游记》,但丘处机名下的《西游记》与我们所言的取经故事的《西游记》毫无瓜葛。

到了近代,学者们发现明代天启年间的《淮安府志》记载说吴承恩名下有一部《西游记》著作,而取经故事《西游记》中又多淮地方言,于是,他们认为神魔小说《西游记》作者为吴承恩。

但此说实际也有疑点,此书记载在地方志中,另一本大约成书于清初的《千顷堂书目》,说吴承恩有《西游记》一书,而分类到了与《徐霞客游记》一类的地理志、游记中,并没有说它是小说,所以很有可能吴承恩名下的《西游记》也和丘处机名下的那部《西游记》一样,记载的是吴承恩个人到西方游历的游记。

当然,目前在还不能确定的情况下,署名为吴承恩,正如竺洪波、李天飞等学者主张的那样,总比回到混沌的“无名氏”要好些。

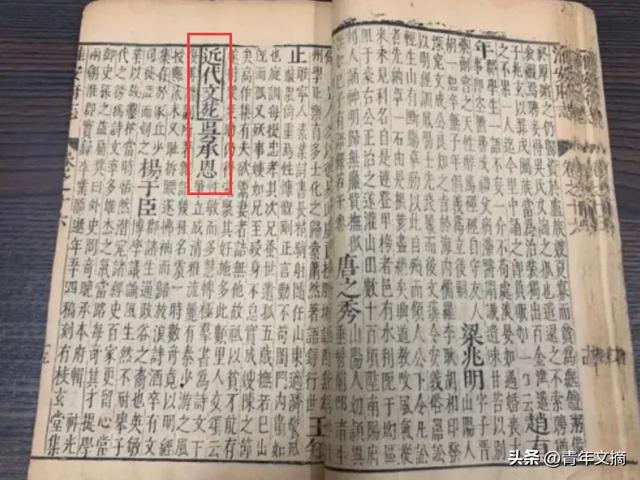

△鲁迅、胡适曾利用明天启《淮安府志》的资料,考证认为《西游记》的作者是吴承恩

出土文献有时候能帮助我们确定一些作品的作者,比如《孙子兵法》,曾有争论其作者究竟是孙武还是孙膑,后来出土了《孙膑兵法》,这也就将二者区别开来了。孙武的是《孙子兵法》,孙膑的是《孙膑兵法》,也就是早期文献记载中的《齐孙子》。

当然有些新发现会让我们看到,某些著作虽然不是伪作,署名权没问题,但其内容却可能在后世经过加工。

比如《老子》一书,现在出土了好几种《老子》,1973年长沙马王堆三号汉墓出土帛书《老子》甲、乙本,编次为《德经》在前,《道经》在后。1993年在湖北省荆门市的郭店楚墓出土了一批战国的竹简,后来被学界称为“郭店简”,其中就有《老子》(甲、乙、丙)三篇,不分“道经”和“德经”。2009年年初,北京大学抢救收藏一批流失海外的西汉竹书,有《老子上经》和《老子下经》的篇题,分别对应今本《德经》和《道经》。在形式上,原本《老子》很可能就是《德经》在前、《道经》在后,而且不分章,应该叫“德道经”。

在内容上,传世版本与出土版本也有不同,如今本第十九章“绝圣弃智,民利百倍;绝仁弃义,民复孝慈;绝巧弃利,盗贼无有”,简本则为“绝智弃辩,民利百倍;绝巧弃利,盗贼亡有;绝伪弃诈,民复孝慈”,并无“绝圣”“绝仁弃义”等激烈的言论。今本《老子》第十八章“大道废,有仁义;智慧出,有大伪;六亲不和,有孝慈;国家昏乱,有忠臣”,简本记为:“故大道废,安有仁义?六亲不和,安有孝慈?邦家昏□,安有正臣?”这两个版本的意思可以说是完全相反的,现在所见的版本很可能是经后人整理和修改过的。

又如李白的《将进酒》:

君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回。君不见高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪。人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。天生我材必有用,千金散尽还复来。烹羊宰牛且为乐,会须一饮三百杯。岑夫子、丹丘生:将进酒,杯莫停。与君歌一曲,请君为我倾耳听。钟鼓馔玉不足贵,但愿长醉不复醒。古来圣贤皆寂寞,惟有饮者留其名。陈王昔时宴平乐,斗酒十千恣欢谑。主人何为言少钱,径须沽取对君酌。五花马,千金裘,呼儿将出换美酒,与尔同销万古愁。

“敦煌遗书2567”版《惜罇空》与之极为相似,有人曾指出,这很可能就是李白《将进酒》的原稿:

君不见,黄河之水天上来,奔流到海不复回。君不见,床头明镜悲白发,朝如青云暮成雪。人生得意须尽欢,莫使金罇空对月。天生吾徒有俊才,千金散尽还复来。烹羊宰牛且为乐,会须一饮三百杯。岑夫子,丹丘生,与君歌一曲,请君为我倾。钟鼓玉帛岂足贵,但愿长醉不用醒。古来圣贤皆死尽,惟有饮者留其名。陈王昔时宴平乐,斗酒十千恣欢谑。主人何为言少钱,径须沽取对君酌。五花马,千金裘,呼儿将出换美酒,与尔同销万古愁。

总之,我们熟悉的很多文学作品,实际上作者仍有争议,很多历史谜题,须等待地下出土材料来证实,或许有些谜题将永远都不会得到解答,这也是极有可能的。

如果你在汉朝当官,这几个案子怎么判?

如果你穿越到了汉代,做了官员,遇到这样几个案子,你会怎么处理呢?

第一个案子:有个男子叫张三,没有孩子,偶然捡了个弃婴,取名叫张四。张三将其作为养子抚养,张四长大后杀了人,张三把张四藏了起来。

对于张三窝藏罪犯的行为,你会怎么判决?

第二个案子:有个男子叫张三,他把自己的亲生儿子送给了李四,李四为这个儿子取名叫李五。李五长大后,张三有一次喝醉了酒见到了他,对他说,你是我儿子。结果李五很生气,以为他在玩伦理哏,就打了张三二十大棍子。张三认为李五是自己的儿子,居然敢打自己,于是告官,在以“孝”治天下的汉代(汉武帝的谥号实际是汉孝武帝。除了刘邦,汉朝皇帝的谥号都带一个孝字,如汉孝文帝、汉孝景帝等等),打父母是很严重的罪行。别说打了,就是子女要告父母,官府不仅可以不受理,甚至还可以直接处罚子女,将他们杀了。

而这个案子,对于李五打张三的行为,你会怎么判决?

第三个案子:有个男子叫张三,他有个朋友叫李四。有一天两人因口角发生斗殴,李四一着急拿起一把刀去砍张三。这时候张三的儿子看见了,抄起棍子去救父亲张三,结果张三的儿子一不小心伤到了父亲张三,把张三打晕了。

这也是儿子打老子,对于张三儿子的行为,你该怎么判决?

第四个案子:有个女子叫张三,她的丈夫李四坐船时不幸落水失踪,无法找到尸体安葬。四个月后,父母将张三改嫁。当时通行的法律是如果丈夫死了,没有埋葬,妻子不能改嫁。

对于张三及其父母的行为,你该怎么判?

图 / 豆包AI绘制

第一个案子,如果按照当时通行的法律,藏匿犯人,要受重刑。

第二个案子,如果按照当时通行的法律,儿子打父亲,判处死刑。

第三个案子,如果按照当时通行的法律,也是儿子殴打父亲,也要判处死刑。

第四个案子,如果按照当时通行的法律,丈夫没有埋葬就改嫁,女子要判处死刑。

但在通行的法律之外,董仲舒提出了一种判案的标准——“春秋决狱”,即按照儒家的经典以及孔子的思想来裁定一个案件,特别是从《春秋》中去寻找答案,不是一刀切地按照法律文书来判。要从儒家的经义来看犯罪者的动机如何,如果动机是好的,一般要从轻处理,甚至可以免罪;如果动机是邪恶的,即使未遂,也要受到严厉的惩罚,“春秋之听狱也,必本其事而原其志。志邪者不待成,首恶者罪特重,清人绘董仲舒像本直者其论轻”(《春秋繁露》)。

董仲舒去世之后,在《盐铁论》中也继承了这一思想:“法者,缘人情而制,非设罪以陷人也,故《春秋》之治狱,论心定罪。志善而违于法者,免。志恶而合于法者,诛。”

所以,第一个案例,董仲舒认为张三与张四有父子之实,因为儒家经典《诗经》中说“螟蛉有子,蜾蠃负之”,螟蛉的孩子被蜾蠃收养,就是蜾蠃的孩子了。父子是可以互相隐匿的,应该无罪。

这种父子互隐,当年孔子就支持,在《论语》中有这样一段谈话:楚国的叶公对孔子说,我的家乡有一个直率坦白的人,他父亲偷了羊,他便告发父亲。孔子说,我的家乡直率坦白的人与你所说的不同,“父为子隐,子为父隐,直在其中矣”,父亲为儿子隐瞒,儿子为父亲隐瞒,直率坦白就在这里面了。叶公所说的那个“直率坦白”的人,在孔子看来,算不得“直”,并不是真性情的流露。父母生了儿子,养育他,从本性上来说,儿子必然会袒护父母,但如叶公的说法,儿子举报父亲,显然,这是亲情受到了权力的威慑,儿子是经过权衡利弊才做出的决定,并不是出于真性情。

董仲舒继承的正是孔子主张的这种从本性、动机出发去判断是非对错的价值标准。所以第二个案例,董仲舒认为张三没有抚养自己儿子李五,两个人不存在父子关系,张三抛弃李五的时候,就已经恩断义绝。从李五的行为动机上来说,不能用维护父亲利益的法律去处死李五,“甲能生乙,不能长育,以乞丙,于义已绝矣。虽杖甲,不应坐”。

第三个案例,董仲舒说,儿子的动机不是打父亲,是去救父亲的,所以应该赦免,“臣愚以父子至亲也,闻其斗,莫不有怵怅之心。扶杖而救之,非所以欲诟父也”。

第四个案例,董仲舒说女子改嫁不是为了私利,应该赦免,“甲又尊者所嫁,无淫衍之心,非私为人妻也。明于决事,皆无罪名,不当坐”。可见,这种断案方式还是挺有“人情味”的。

2025天天免费正版资料 古代文献记载中还有一些与“春秋决狱”相关的案例。

如侮父案,张三侮辱了李四的父亲,李四一怒把张三杀了,《春秋》上有子为父报仇的例子,所以这个案件李四杀人,本当死罪,但因有情缘与《春秋》上的依据,所以最后皇帝宽恕了他。

有一女子张三,丈夫去世,剩下她带着一个孩子。早先她父亲被李四所杀,李四调笑她,说她们家现在没有男人了。后张三路遇李四,趁其不备将李四杀死,然后自首。因动机是为父报仇,有《春秋》的支持,官府最后也赦免了她的死罪。

对于该不该为亲人复仇,韩愈曾说过这样一段话:不允许,伤了孝子之心;允许吧,又怕人们依照这条法律条文乱来,相杀报仇,就没完没了了,“盖以为不许复仇,则伤孝子之心,而乖先王之训;许复仇,则人将倚法专杀,无以禁止其端矣”。所以,这样的情况就没法写进法律条文内,“春秋决狱”主要就是适用于法律之外的一些特殊情况。古代是宗法社会,家国一体,所以对于家庭相关的判决往往体现出一些特殊性。

△元人绘《商山四皓》(商山四皓是秦末汉初四个德高望重的老人,刘邦对他们极为尊敬)

而涉及孝道的,尤其是关于老人的,则明确作为法律条文确定下来的也有不少,如汉朝的法律规定:如果有官员民众胆敢辱骂、殴打老人,损害其拐棍的,可以判处死刑;如果老人经营国家垄断不允许私人经营的酒业,也不受处罚;假如老人杀了人,如果不是首恶,也可以免于治罪,等等。这体现的是“尊老”的社会价值观念。

所以如果你穿越到古代,当官员去判案,依据法律条文是一方面,还要考虑道德人伦建构的社会关系的影响。

《历史的错觉》一书以幽默、轻松、有趣的古代历史知识盘点,为你开启新视角。作者赵运涛是北京师范大学文学博士,对外经济贸易大学教师、文学系主任。文章被学习强国、新华网、人民网、央广网等网站以及各级报刊广泛转载。

#阅读# #读书# #阅读的温度# #故事# #以书之名# #历史#

出品:青年文摘《青年文摘》杂志官方账号,优质美文领域创作者,点击头像『关注』

转载请注明来自520赞美句子,本文标题:《西游记的作者是谁字什么号什么(西游记的作者不一定是吴承恩这么多年都弄错了吗)》

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...